员工离职后发帖称后厨环境脏乱差,餐饮店将其告上法庭,法院判了

自媒体时代,人人都能发声,但并不意味着人人就能随心所欲地发表意见。而且很可能引来纠纷。

今年7月,一起有关名誉侵权的案件,在长宁区人民法院开庭审理。

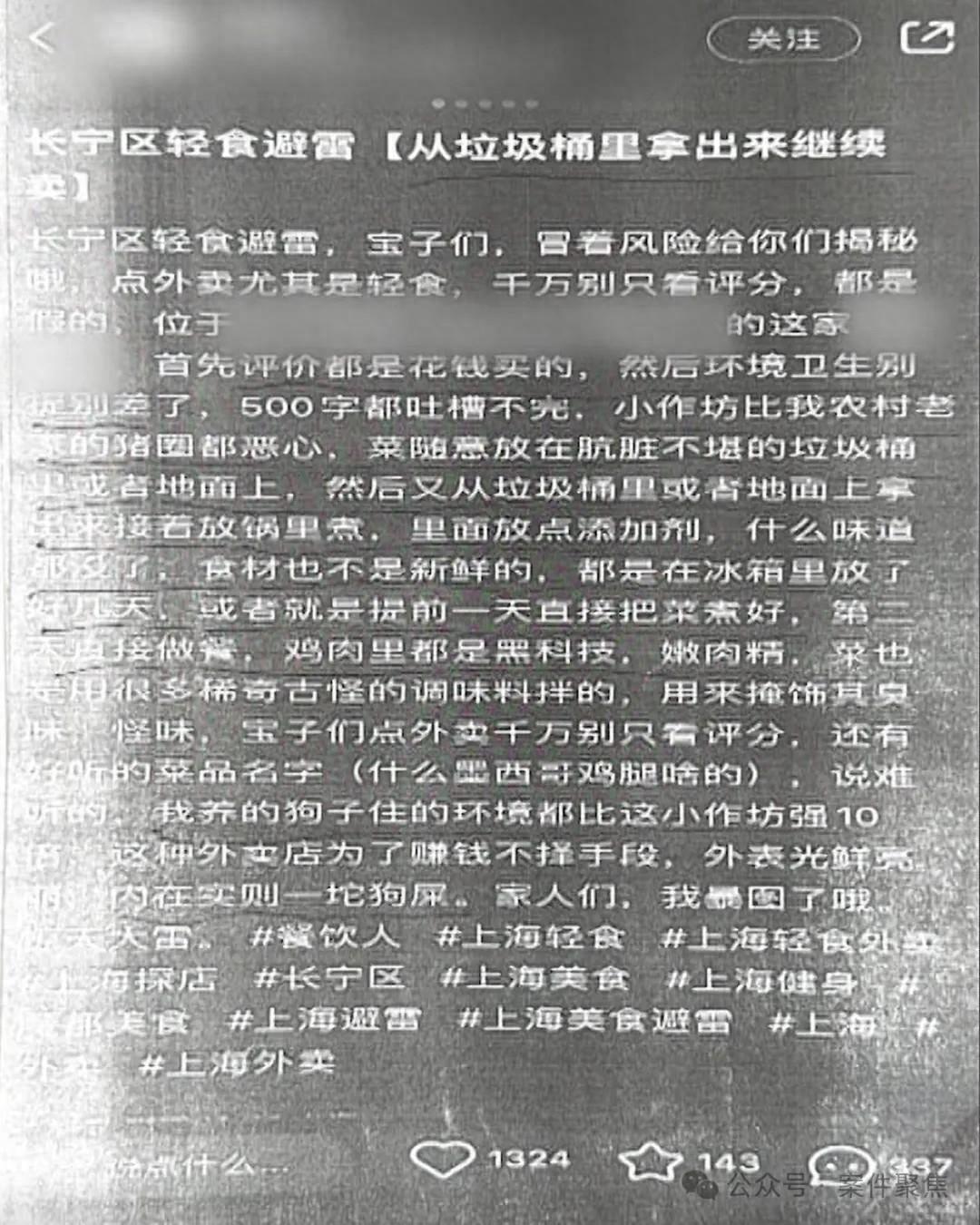

案件起源于2023年9月某社交平台上发布的一篇帖子,说是一家出售轻食、健康餐的餐饮店食品卫生问题严重,发帖人是这家店的前员工刘先生。

刘先生在离职10多天后发表了这篇帖子,帖子点赞量1300多,评论量300多。经过餐饮店投诉,平台下架了这篇帖子,但餐饮店认为帖子夸大事实、损害了店家利益,一纸诉状将发帖人刘先生告上了法庭,要求他公开道歉,并赔偿各项损失32000元。

刘先生觉得,对食品安全违法行为进行举报,是法律明确赋予公民的舆论监督权,他没错。

那么,这篇帖子究竟是舆论监督,还是夸大诽谤呢?

法庭上,法官对于帖子全篇的措辞和涉及的内容逐一质证核实,关键点就在于,帖子的内容究竟是不是真实的。

原告方强调,市场监管部门曾到店里进行了检查,结果显示并未发现涉嫌违法事实。被告在社交平台上发布的这个帖子的措辞,超出了一般监督的界限。

为了厘清这中间的界限,长宁区人民法院专门召开了一次内部讨论会,对此案的案情细节进行讨论分析。

法官们认为,被告提供的相应证据和证人证词、以及店铺评价等内容可以予以佐证。但同时,原告帖子中的一些措辞确实超出了一般范畴,存在滥用权利的情况。

最终,法院作出一审判决,认定案涉笔记关于食品安全方面的言论属于合法行使举报权和舆论监督权,不构成侵权。

但是,被告的个别用词不当,超出了合理范畴,该侮辱、贬损性用词构成名誉侵权,被告应就舆论监督中的不当用词向原告道歉并承担合理费用损失2000元。而对于原告提出的因为帖子造成的营业额受损,法院认为证据不足以证明其因果关系,没有支持。

案件了结了,但是法官对此的思考并没有结束。

针对此类民生关切而又日益增长的新型案件纠纷,是否能找寻到一些有效的治理方式,能够保护到公众和企业双方的合法利益呢?为此,办案法官特地前往华东政法大学,寻求专业人士进行商讨研究。

讨论中,法官和专家一致认为,在这样的时代背景下,一方面,作为自媒体的普通民众应当更有法律意识;而更重要的另一方面,是负责内容发布的平台应当承担起相应责任。在综合研判法院、专家等等多面的建议之后,法官向社交平台发出了一份司法建议:平台应当设置更为细致的审核分层体系,既能保护广大民众的监督权、知情权,也可以防范侵害企业名誉,这样才能营造一个更加良性互动的网络社交生态。

来源:案件聚焦

免责声明: 本网站图片,文字之类版权申明,因为网站可以由注册用户自行上传图片或文字,本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权,本网站为信息交流平台,仅提供信息存储空间,不拥有内容所有权,亦不承担法律责任,如果侵犯,请及时通知我们yangyangzhi8@foxmail.com,收到侵权通知后,我们将尽快对通知内容进行审核。若确认存在侵权行为,我们将在第一时间删除或断开相关侵权内容的链接,并视情况对上传者采取相应管理措施.。